随着纳米科学的快速发展,纳米聚合物材料受到了越来越多的关注。研究发现,随着材料尺寸的下降,聚合物的物理性质,如玻璃化转变、扩散、结晶等行为均会偏离本体,呈现出复杂的尺寸依赖性。目前普遍认为,是由于自由表面对附近分子的活化作用和聚合物/基底界面对分子运动的束缚作用使得聚合物薄膜内分子运动能力呈不均匀分布导致的。为了模型化自由表面和聚合物/基底界面的影响,学术界将聚合物薄膜按照运动能力的差别分为运动能力强于本体的表面层(surface layer),运动能力与本体相当的本体层(bulk-like layer)和运动能力弱于本体的界面层(interfacial layer),提出利用“三层模型”来描述聚合物薄膜的分子运动行为。随着薄膜厚度(h)的下降,表面层和界面层占薄膜的体积分数将急剧上升,并主导薄膜整体的分子运动行为和相关物理性质。然而,由于实验技术和表征手段的缺乏,目前尚无直接证据验证“三层模型”在极端情况下(h < 20 nm或聚合物/基底具有强相互作用,自由表面效应和界面效应相互耦合时)能否描述聚合物薄膜的分子运动行为。

课题组先前工作(J. Chem. Phys. 2016, 144, 234902;Macromolecules 2018, 51, 3423-3432;Macromolecules 2019, 52, 2580-2588.)发现,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜在等温或升温条件下均存在表面率先结晶,然后本体再结晶的分步结晶现象。这两个结晶过程是相互独立的,为单独研究表面分子运动能力随膜厚和聚合物/基底相互作用的变化规律提供了可能,也为探讨极端情况下薄膜分子运动能力的空间分布提供了良好的模型体系。利用原子力显微镜(AFM)监控了PET薄膜表面结晶形貌随结晶时间的演变过程,统计获得了表面结晶面积百分比随时间的变化曲线,得到了表面结晶过程的半结晶时间( )。利用1/

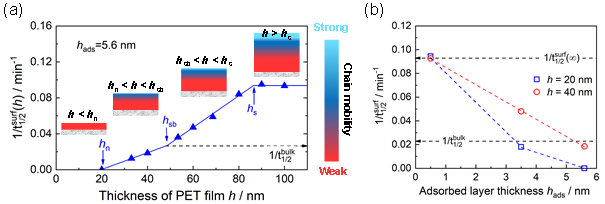

)。利用1/ 定量描述表面结晶速率,研究了PET薄膜表面结晶速率随h和吸附层厚度(hads)的变化,发现随着h的下降或hads的升高,表面结晶速率均会从远快于本体结晶的速率逐渐减慢至与本体相当,然后慢于本体,最终在实验温度和时间尺度内无法结晶(见图1)。这些实验结果表明,随着h的下降或hads的升高,薄膜内分子运动能力的分布随之变化,用于描述薄膜分子运动行为的“三层模型”也会逐渐失效。该研究揭示了薄膜内分子运动能力空间分布的影响因素,提出“三层模型”不能适用于所有情况,为深入理解受限聚合物材料分子松弛行为提供了新的实验结果和视角。

定量描述表面结晶速率,研究了PET薄膜表面结晶速率随h和吸附层厚度(hads)的变化,发现随着h的下降或hads的升高,表面结晶速率均会从远快于本体结晶的速率逐渐减慢至与本体相当,然后慢于本体,最终在实验温度和时间尺度内无法结晶(见图1)。这些实验结果表明,随着h的下降或hads的升高,薄膜内分子运动能力的分布随之变化,用于描述薄膜分子运动行为的“三层模型”也会逐渐失效。该研究揭示了薄膜内分子运动能力空间分布的影响因素,提出“三层模型”不能适用于所有情况,为深入理解受限聚合物材料分子松弛行为提供了新的实验结果和视角。

图1. 368 K下PET薄膜表面结晶速率随(a)薄膜厚度(b)吸附层厚度的变化曲线。

相关论文由国家自然科学基金委员会22161160317, 22173081和21873085等项目支持,以“Spatially Heterogeneous Dynamics in Supported Ultrathin Poly(ethylene terephthalate) Films Depend on the Thicknesses of the Film and the Adsorbed Layer”为名发表于Macromolecules,课题组青年教师徐健荃博士为文章第一作者,硕士生王鑫完成了相关实验工作,王新平教授为通讯作者。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.2c00801