聚合物在固体表面的吸附及其相互作用的强度在涉及物理、化学、生物的纳米材料、技术和工程的广泛领域中发挥着至关重要的作用。聚合物在固体表面相互作用的本质及其调控是高分子物理及材料表界面领域的重要科学问题。研究发现,纳米受限聚合物材料的物理性质(如玻璃化转变温度、热膨胀系数、黏度、结晶和润湿性等)与固体表面聚合物不可逆吸附层结构密切相关,为调控纳米聚合物材料的性能提供了新的思路和手段。目前一般认为,聚合物不可逆吸附层为双层结构,由外层松散吸附层(loosely adsorbed layer)和内层紧密吸附层(flattened adsorbed layer)组成,并且已发现聚合物/基底相互作用对吸附层的形成过程和厚度起决定性的作用。然而,如何简便地调控吸附层结构仍是一大挑战。

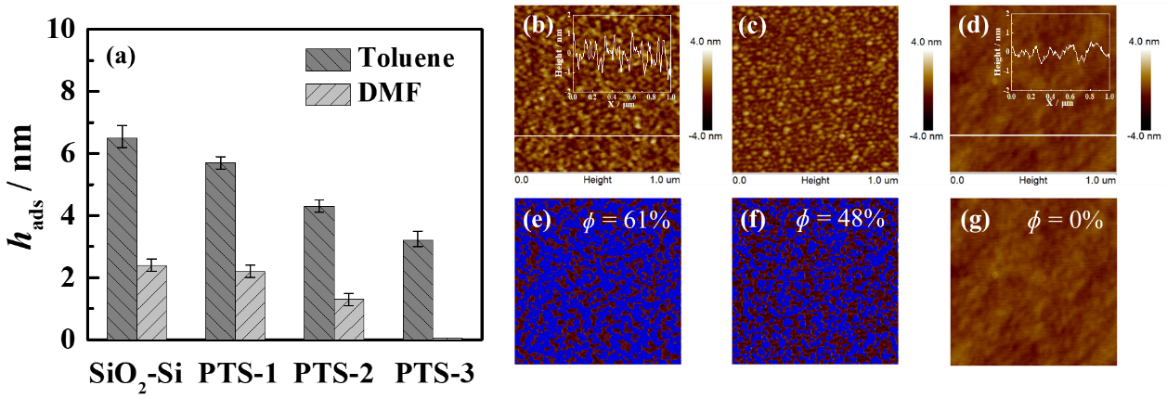

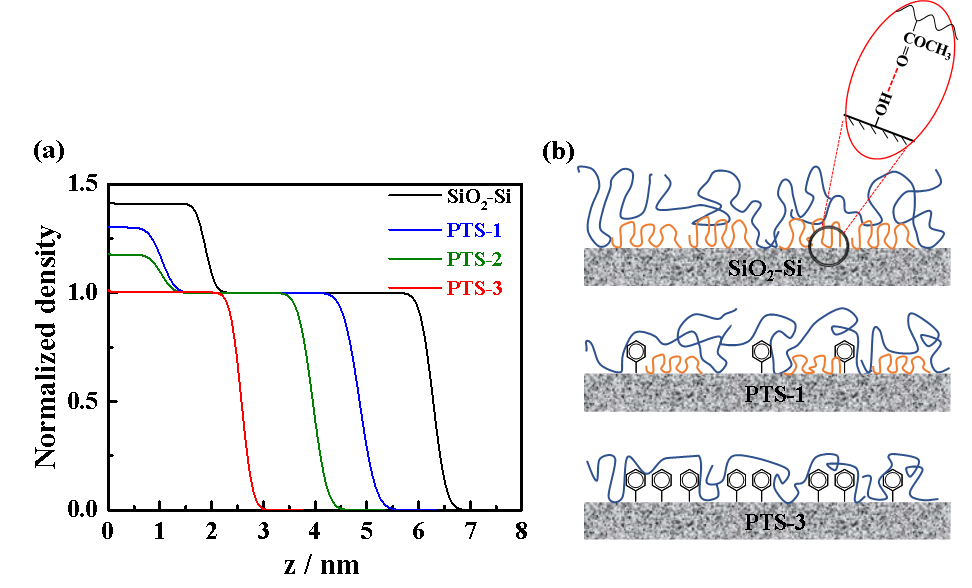

本文提出通过调节聚合物链与固体基底的相互作用位点数来调控不可逆吸附层的结构,研究了基底表面化学对吸附层结构的影响。利用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中的碳基(C=O)可以与SiO2-Si基底的羟基(OH)形成氢键相互作用的特性,通过苯基取代OH基团的方法,研究了具有不同OH基团含量基底上PMMA吸附层的结构。研究发现,SiO2-Si基底上的PMMA吸附层为双层结构,其中完整吸附层和内层紧密吸附层的厚度可分别利用甲苯和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)洗脱获得。随着基底表面OH基团逐步被苯基取代,完整吸附层,外层松散吸附层和内层紧密吸附层厚度都逐渐减小。当基底表面的OH基团含量降到31%(PTS-3基底)时, 紧密吸附层已经消失,PMMA吸附层仅由松散吸附层组成(图1)。利用X射线反射光谱技术,我们获得了不同OH基团含量基底上PMMA吸附层的密度分布图(图2a),同样发现了这种基底表面化学决定吸附层结构的现象。我们认为基底OH基团是PMMA链在基底吸附的锚定点,随着基底表面OH基团含量的降低,PMMA吸附链的锚定点随之减少。这阻碍了PMMA吸附链的形成,而相邻锚定点之间距离的增大导致紧密吸附层消失(图2b)。另外,发现了不同基底上PMMA薄膜玻璃化转变温度(Tg)具有不同甚至相反的厚度依赖性,证实了可以通过改变基底表面化学改变吸附层的结构,进而调节PMMA薄膜的链段动力学。这项研究不仅有利于加深对吸附层形成过程的理解,并提供了一种通过基底表面化学调整吸附层结构,进而调控聚合物薄膜性能的新方法。

图1. (a) 甲苯和DMF淋洗获得的具有不同OH基团含量的基底上的PMMA吸附层的厚度; (b)-(d) DMF淋洗后不同基底上得到的内层紧密吸附层原子力显微镜高度图,(b) PTS-1基底, 80% OH含量; (c) PTS-2基底, 51% OH含量; (d) PTS-3基底, 31% OH含量;(e)-(g)不同基底上PMMA内层紧密吸附层覆盖率(φ)的分析结果。

图2. (a)利用X射线反射技术获得的不同OH基团含量基底上PMMA吸附层的密度分布图 (b)不同基底表面吸附链构象的示意图(蓝色为松散吸附链,橙色为紧密吸附链)

本工作由博士生任炜钊和洪永明完成,通讯作者为徐健荃博士和王新平教授。该研究得到国家自然科学基金委22161160317,22173081和21873085等项目的资助以及中国科学院重大科技基础设施共享服务平台(上海光源,项目号:2021-SSRF-PT-015103)的支持。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.2c02169