随着纳米科学的快速发展,纳米聚合物材料由于其优异的性能受到了越来越多的关注。研究发现,对于基底支撑的纳米聚合物薄膜,聚合物/基底界面对分子运动的束缚作用及其可长程传递的特性(传递距离:10-25 Rg)使得基底效应对材料性能的影响不可忽视。目前,学术界一般认为基底效应的长程传递是通过分子间相互作用(范德华相互作用、链缠结等)实现。然而,从分子链构象角度考虑,基底/聚合物的相互作用必然会引起周围分子链构象偏离无规线团构象,并在基底附近形成构象梯度。考虑构象的变化会引起分子运动能力的变化,我们猜想基底附近的构象梯度可能是基底效应可长程传递的原因。但是由于实验技术和表征手段的缺乏,很难在实验上对基底附近局部区域的分子链构象进行表征。

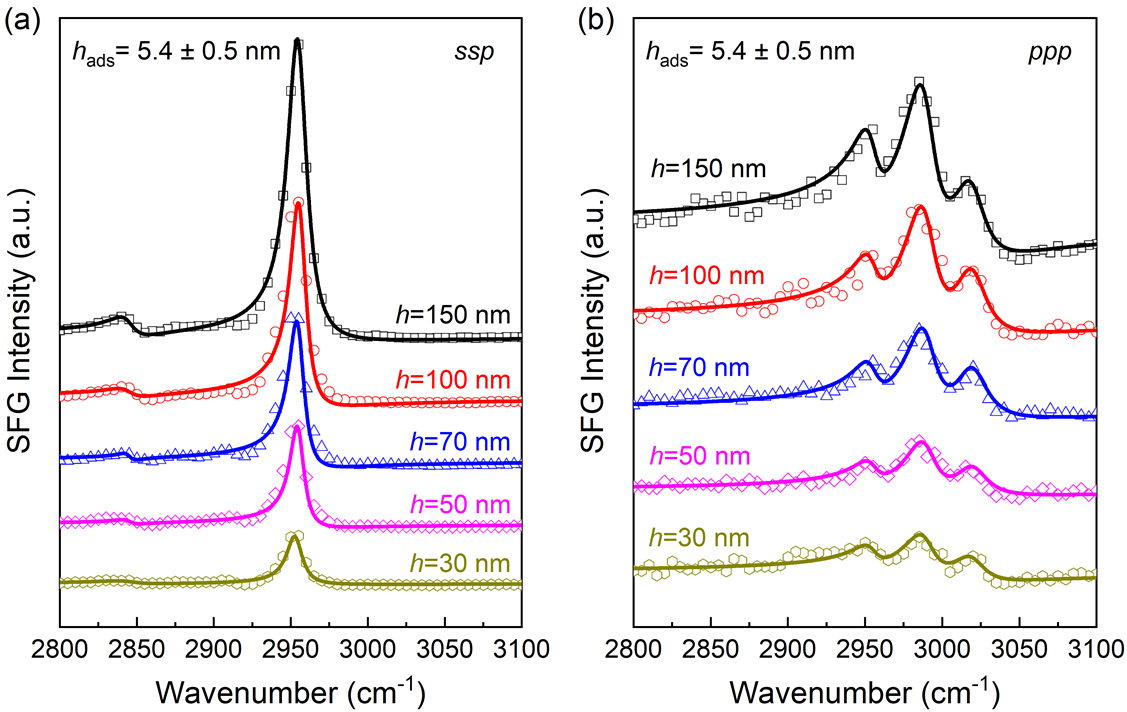

利用表界面敏感的和频振动光谱技术(SFG),结合链弧模型(chain arc model),以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜表面分子链构象为测试对象,通过改变薄膜厚度调节表面与基底之间的距离,研究了表面分子链构象的厚度依赖性,进而反映基底对不同距离分子链构象的影响。此外,基底效应的强弱可通过基底吸附层厚度进行调节。从图1中可观察到PMMA侧链酯甲基(OCH3)的SFG信号强度(ssp:2955 cm-1, ppp:2950,2985和3016 cm-1)随薄膜厚度的下降而减小,表明OCH3基团在PMMA表面的取向从垂直表面取向趋向于无规取向。

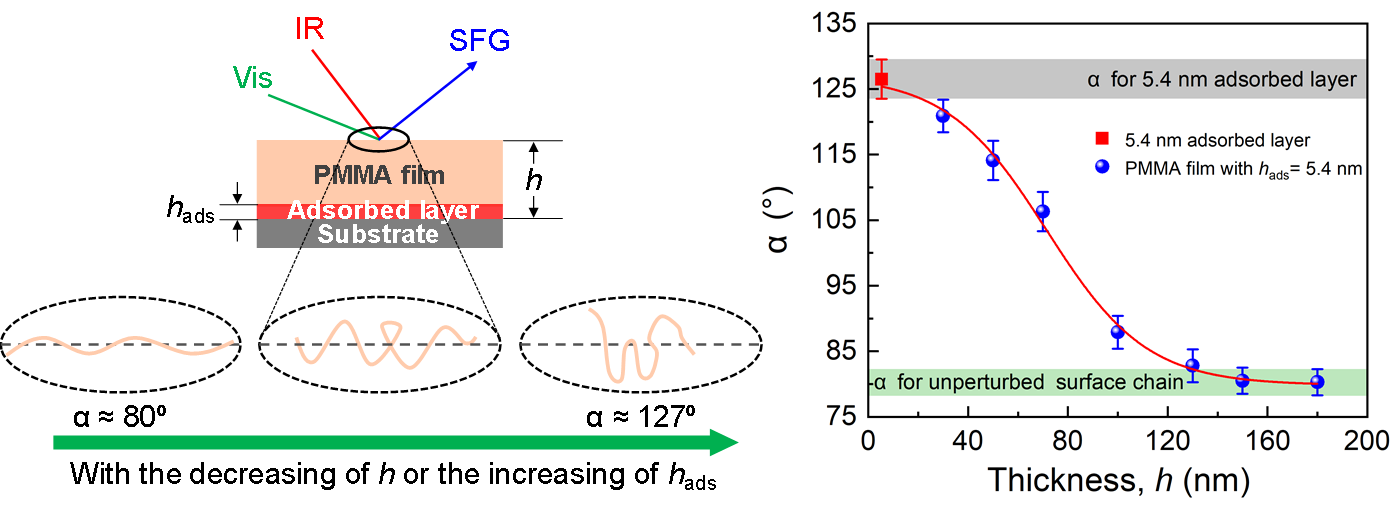

根据链弧模型,OCH3基团取向的这种变化可反映表面分子链从较为舒展的椭球状构象逐渐趋向于类似吸附链的构象(见图2a),链弧夹角α逐渐增大(见图2b)。这些结果表明当薄膜低于一定厚度时,表面构象会受到基底效应的影响,并随着厚度的持续减小变为吸附链的构象,即基底附近存在构象梯度。该构象梯度的传播距离就是表面分子链构象开始受影响的厚度。进而我们认为,基底效应可能是通过构象进行传递,构象梯度的存在是基底附近分子运动能力存在梯度的主要原因。

相关论文由国家自然科学基金委员会22161160317,22173081,22203075和22203097等项目支持,以“Thickness Dependence of Surface Chain Conformation in Poly(methyl methacrylate) Films Investigated by Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy”为名发表于Macromolecules,课题组徐健荃特聘副教授为文章第一作者,硕士生包森洋为第二作者,王新平教授为通讯作者。论文得到中国科学院强磁场科学中心李柏霖副教授和东南大学韩晓锋副教授的帮助,特此感谢。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.4c00792